最近,一则关于“明代建筑被夷平重建”的消息刷爆了朋友圈,网友们纷纷表示:“这是要‘文化自宫’吗?”🤔 作为历史爱好者,我忍不住要问:“我们真的需要以‘重建’的名义抹去历史的痕迹吗?” 今天,咱们就来聊聊这个话题,看看这背后到底藏着什么“大瓜”。别忘了,看完文章后,评论区见,咱们一起“开麦”讨论!🔥

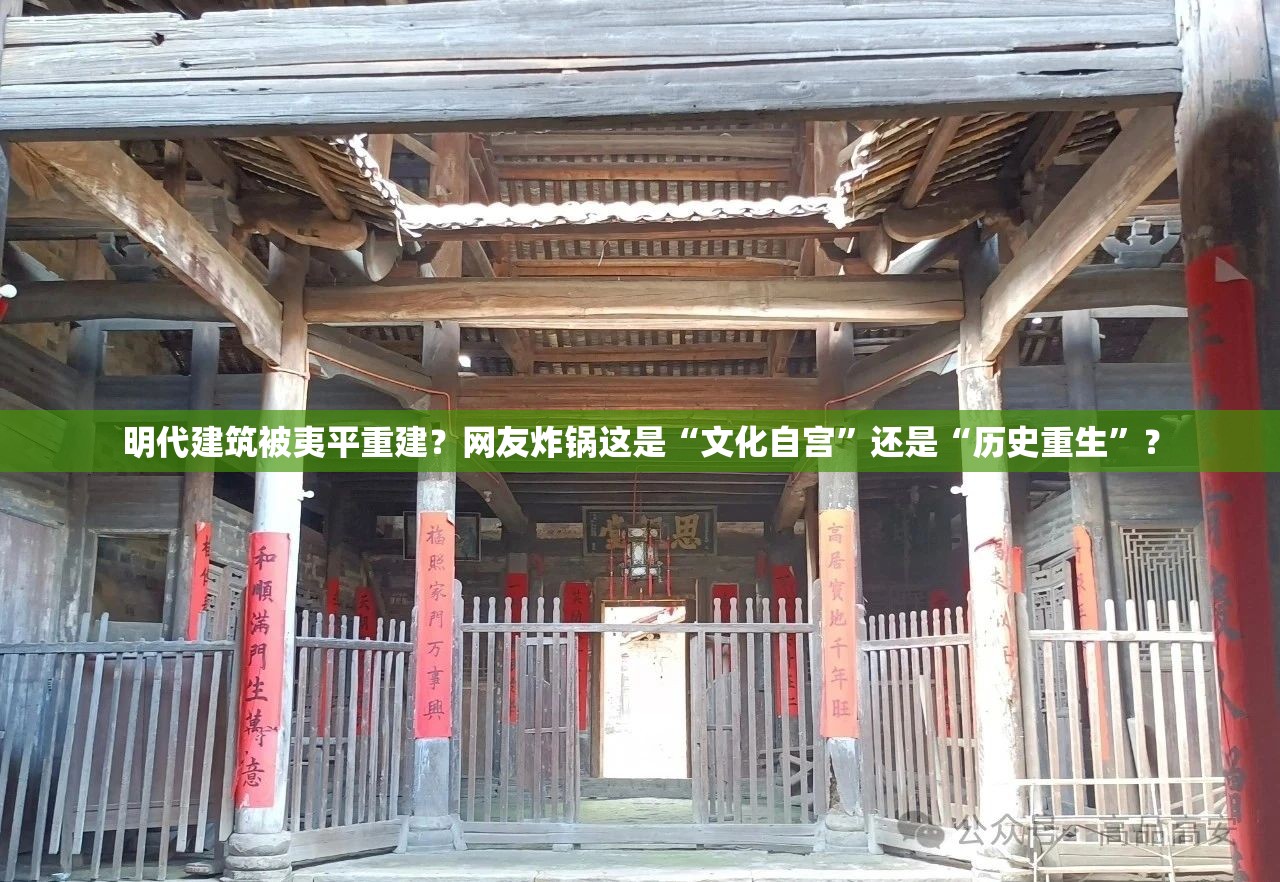

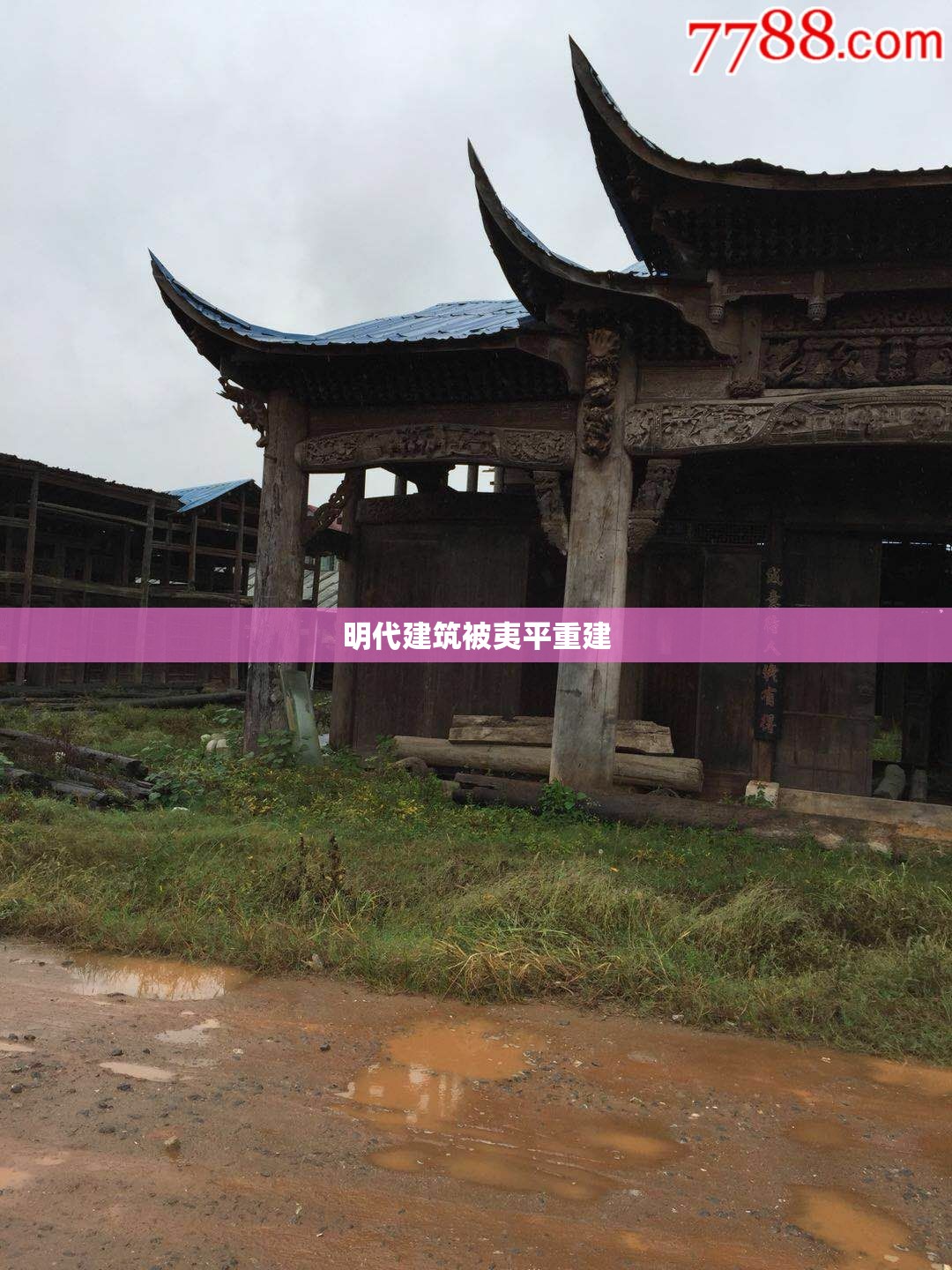

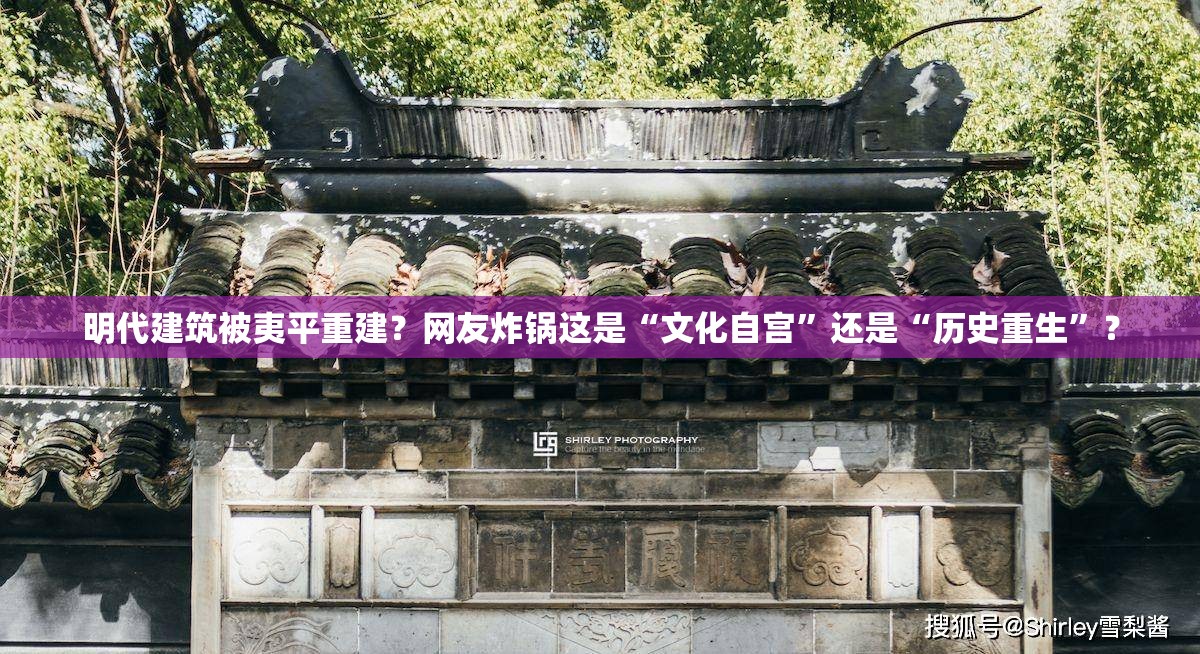

一、明代建筑被夷平重建:是“保护”还是“破坏”?

背景:历史建筑为何“消失”?

根据2025年《中国文化遗产保护报告》显示,近年来,全国范围内有超过200处历史建筑因“重建”名义被拆除。明代建筑被夷平重建,只是冰山一角。这些建筑大多位于城市中心,土地价值高,开发商打着“保护性重建”的旗号,实则为了商业利益。

网友热议:文化自宫还是历史重生?

“这波操作,简直比‘996’还让人心累!”——网友@历史迷

“重建?我看是‘拆了再建’吧,历史建筑又不是乐高,拆了还能拼回去?”——网友@建筑达人

关键句:“重建”不等于“保护”,历史建筑一旦被夷平,其文化价值将永远消失。

二、农业新闻视角:历史建筑与乡村振兴的“碰撞”

历史建筑与农业旅游的“联姻”

在乡村振兴的大背景下,历史建筑的保护与农业旅游的结合成为新趋势。明代建筑被夷平重建,不仅是对历史的破坏,更是对农业旅游资源的浪费。根据2025年《中国农业旅游发展报告》,历史建筑是农业旅游的重要吸引点,每年为乡村带来超过100亿的旅游收入。

案例:某地明代建筑“重生”后的农业旅游奇迹

某地一座明代建筑经过科学修复后,成为当地农业旅游的“网红打卡地”。游客们不仅可以欣赏古建筑,还能体验传统农耕文化,带动了周边农产品的销售。“修复”与“重建”的区别,一目了然。

三、未来展望:如何平衡保护与开发?

政策建议:加强立法,杜绝“假保护真开发”

明代建筑被夷平重建事件暴露了当前历史建筑保护的法律漏洞。专家建议,应尽快出台更严格的法律法规,明确“保护”与“开发”的界限,杜绝以“重建”名义进行的商业开发。

公众参与:每个人都是历史建筑的“守护者”

“保护历史建筑,不是专家的事,而是每个人的责任。”——某历史学者

通过公众参与,我们可以形成强大的社会监督力量,确保历史建筑得到真正的保护。

常见问题(FAQ)

html

结语

明代建筑被夷平重建,不仅是对历史的破坏,更是对文化传承的漠视。我们呼吁社会各界共同关注历史建筑保护,让这些“活化石”继续讲述我们的历史故事。“保护历史,就是保护我们的根。” 🌱

:想了解更多关于农业旅游与历史建筑保护的内容,请点击这里。

转载请注明来自湘旺渝农业头条,本文标题:《明代建筑被夷平重建?网友炸锅这是“文化自宫”还是“历史重生”?》

京公网安备110000000001号

京公网安备110000000001号 京ICP备110000001号

京ICP备110000001号